AIA NRW, Katja Velmans

Fellows

-

PolitikwissenschaftAssociate Fellow

PolitikwissenschaftAssociate FellowReza Hasmath

Dieses Projekt untersucht, wie die chinesische Bevölkerung derzeit über die Welt denkt und welche Auswirkungen dies auf die künftigen Außenbeziehungen mit westlichen Ländern hat. Es stützt sich auf schwer zugängliche repräsentative Daten aus den vom Forscher durchgeführten Chinese Citizens‘ Global Perception Surveys (CCGPS) von 2023 und 2024. Die CCGPS untersuchen die Sichtweise chinesischer Bürger auf die aktuellen Beziehungen Chinas zu globalen Akteuren, darunter Australien, Kanada, die EU, Frankreich, Deutschland, Indien, Japan, Russland, Großbritannien und die USA.

Zum Profil

Das Projekt wird vier Schlüsselbereiche von analytischem Interesse untersuchen: (1) die globale Wahrnehmung chinesischer Bürger von vertrauenswürdigen Partnern und denjenigen Ländern, die in naher Zukunft möglicherweise antagonistischer sein werden; (2) Ansichten zu Chinas globaler Rolle; (3) Präferenzen für Auslandstourismus, Studium, Arbeit und Auswanderung; und (4) die Quellen und Kenntnisse chinesischer Bürger über globale Länder.

Ziel des Projekts ist es, zeitnahe, datengestützte Erkenntnisse zu liefern, die den wichtigsten Akteuren dabei helfen können, gezielte und durchdachte Strategien für eine aufgeklärte und produktive Zusammenarbeit mit Festlandchina zu entwickeln.

-

Internationale PolitikAssociate Fellow

Internationale PolitikAssociate FellowMilla Vaha

Das Forschungsprojekt von Milla Vaha befasst sich mit den tiefgreifenden Auswirkungen historischer Atomtests und des gegenwärtigen Klimawandels auf die existenzielle Sicherheit der pazifischen Inselstaaten. Die von 1946 bis 1996 durchgeführten Atomtests der großen Weltmächte haben in Regionen wie Kiribati, den Marshallinseln und Maohi Nui (Französisch-Polynesien) ein bleibendes Erbe hinterlassen. Diese Studie versucht, die Zusammenhänge zwischen diesen historischen Ereignissen und der aktuellen Klimakrise zu ergründen und zu untersuchen, wie die Überreste der nuklearen Aktivitäten die Wahrnehmung existenzieller Bedrohungen durch diese Gemeinschaften geprägt haben. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Fragen, inwieweit Atomtests die Wahrnehmung existenzieller klimatischer Bedrohungen beeinflusst haben, wie das nukleare Erbe die nationalen und regionalen Sicherheitsrahmenbedingungen beeinflusst hat und welche Auswirkungen die durch Atomtests verursachten Schwachstellen auf die Klimaresilienz haben. Durch eine Kombination aus Archivrecherche, Interviews und Sekundärforschung soll das Projekt neue Einblicke in die Untersuchung existenzieller Bedrohungen im Bereich der Internationalen Beziehungen und der politischen Praxis bieten. Darüber hinaus möchte es politische Empfehlungen für den Umgang mit Verlusten und Schäden infolge des Klimawandels geben, indem es diese mit der historischen Verantwortung von Atommächten in Verbindung bringt. Anhand von drei Fallstudien – Marshall-Inseln, Kiribati und Maohi Nui – wird die besondere Verwundbarkeit dieser kleinen Inselstaaten hervorgehoben, die durch ihre nukleare Vergangenheit erheblich beeinträchtigt wurden. Die Auswahl dieser Fälle ist durch ihre gemeinsamen Erfahrungen als Atomtestgelände und ihren unterschiedlichen souveränen Status gerechtfertigt und ermöglicht ein umfassendes Verständnis dafür, wie historische Hinterlassenschaften aktuelle Sicherheitsszenarien und politische Reaktionen beeinflussen. Die Forschungsarbeit trägt nicht nur zu unserem Verständnis von existenziellen Bedrohungen und Sicherheit in den internationalen Beziehungen bei, sondern befasst sich auch mit den umfassenderen Implikationen von Klimagerechtigkeit und der historischen Verantwortung von Atommächten und bietet so einen sinnvollen Rahmen für Ausgleichsmaßnahmen für die betroffenen pazifischen Inselgemeinschaften.

Zum Profil -

Nachhaltige EntwicklungAssociate Fellow

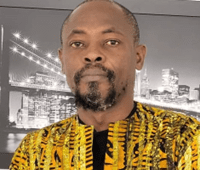

Nachhaltige EntwicklungAssociate FellowAlbert Ahenkan

Albert Ahenkan und Samuel Anuga führen ein Tandem-Forschungsprojekt durch. Ihr gemeinsames Projekt befasst sich mit den Auswirkungen des EU Green Deal auf die Beziehungen zwischen Afrika und Europa im Kontext neuer geopolitischer Spannungen und strategisch eingesetzter Interdependenz. Als Reaktion auf die verschärften geopolitischen Spannungen und die strategisch eingesetzte Interdependenz hat die Bedeutung von erneuerbaren Energien und grünen Innovationen erheblich zugenommen. Der von der Europäischen Kommission vorgeschlagene EU Green Deal dient als ehrgeizige Agenda, um die EU bis 2050 in einen klimaneutralen Kontinent zu verwandeln. Er zielt darauf ab, das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln und die Unsicherheiten in der globalen Energieentwicklung anzugehen, die durch Ereignisse wie die russische Invasion in der Ukraine noch verstärkt wurden. Das Forschungsprojekt würdigt die historische Zusammenarbeit zwischen der EU und Afrika und unterstreicht die Notwendigkeit, die bestehende Lücke in der empirischen Evidenz bezüglich ihrer Zusammenarbeit beim Green Deal zu schließen.

Zum Profil

Der Klimawandel und die Umweltzerstörung stellen für beide Kontinente eine große Bedrohung dar, sodass internationale Zusammenarbeit, klimapolitische Fortschritte und regionale Maßnahmen unabdingbar sind. Die Nachfrage nach umweltfreundlicherer Energie in der EU, die durch den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und Kohle gekennzeichnet ist, hat eine solide Grundlage für Investitionen in erneuerbare Energien geschaffen. Umgekehrt sind die afrikanischen Länder, obwohl sie nur geringfügig zur globalen Erwärmung beitragen, mit schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert, was die Agenda 2063 der Afrikanischen Union dazu veranlasst, grünen Technologien und Anpassungsmaßnahmen Vorrang einzuräumen.

Im Rahmen des gemeinsamen Projekts wird sich Samuel mit den folgenden Schlüsselfragen befassen: 1. Welche Auswirkungen hat das Entstehen neuer geopolitischer Spannungen auf den Übergang zu grüner Energie in den Beziehungen zwischen Europa und Afrika? 2. Wie kann Afrika vermeiden, ein reiner Ressourcenlieferant oder ein Batteriekontinent zu sein und sich auf die Mitgestaltung und das Miteigentum an grünen Energietechnologien konzentrieren? -

PsychologieAssociate Fellow

PsychologieAssociate FellowStephan Lewandowsky

Mein Projekt konzentriert sich auf die Rolle von Fehlinformationen und Desinformationen sowie auf unterschiedliche Auffassungen von Wahrheit in einem internationalen Kontext. Meine jüngsten Forschungen konzentrieren sich auf die sich verändernden Vorstellungen von „Ehrlichkeit“, insbesondere auf die populistische Umbenennung von Authentizität in Ehrlichkeit, wobei „seine Meinung sagen“ zu einem Indikator für „Ehrlichkeit“ geworden ist, selbst wenn Äußerungen faktisch falsch sind. Infolgedessen kann ein serienmäßiger Fehlinformant wie Donald Trump, der nach Angaben von Faktenprüfern während seiner Präsidentschaft mehr als 30.000 falsche oder irreführende Aussagen gemacht hat, von seinen Anhängern als ehrlich angesehen werden (laut Umfragedaten hielten 75 % der Republikaner ihn für ehrlich). Die Akzeptanz von Authentizität als Ersatz für Wahrhaftigkeit ist unvereinbar mit dem demokratischen politischen Diskurs, in dem Argumente durch Appelle an Beweise und nicht an Gefühle gestützt werden. Ich behaupte, dass sich ein Großteil der jüngsten Unruhen in den westlichen Demokratien, insbesondere in den USA und Großbritannien, erklären lässt, wenn man den Konflikt zwischen einem populistischen Verständnis von Wahrheit als „seine Meinung sagen“ und einem demokratischen Verständnis, das sich auf Beweise und nicht auf momentane Gefühle stützt, betrachtet. Während meines Stipendiums werde ich diese Analyse auf einen internationalen Kontext ausweiten und das Nordirland-Protokoll sowie die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU als Fallstudie verwenden. Ich werde den politischen Diskurs im Vereinigten Königreich und in der EU untersuchen, um festzustellen, ob sprachliche Marker für die beiden Konzepte der Ehrlichkeit identifizierbar sind und ob sie sich zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU unterscheiden. Ich gehe davon aus, dass der britische Diskurs über das Nordirland-Protokoll deutlich populistischer sein wird als sein Pendant in der EU.

Zum Profil -

SoziologieAssociate Fellow

SoziologieAssociate FellowFarid Karimi

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine veränderte die geopolitische Lage in Europa und führte zu einer großen Wende in der Energiepolitik der EU. Die EU schien von Russlands Energieerpressung und seiner instrumentellen Nutzung der Gasinfrastruktur seit dem Ausbruch des Krieges überrascht zu sein. Und das, obwohl die Entwicklung von Nord Stream 2 nach der Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland im Jahr 2014 darauf abzielte, die Ukraine als Transitland zu umgehen und sie anfälliger für russische Einflüsse zu machen. Die Entwicklung der Projekte Nord Stream 1 und 2 spaltete die EU und die Ostseeregion (BSR) und machte unterschiedliche Prioritäten der nationalen Energiepolitiken deutlich. Wenn sich das typische Energietrilemma um Versorgungssicherheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit dreht, dann betonten die postsowjetischen Länder wie Polen und die baltischen Staaten die Versorgungssicherheit und forderten mehr Solidarität innerhalb des Blocks, während sie den Bau der beiden Nord Stream-Pipelines entschieden ablehnten. Im Gegensatz dazu wurde die Energiepolitik Deutschlands und in gewissem Maße auch der nordischen Länder eher von wirtschaftlichen und Nachhaltigkeitsaspekten bestimmt, während sie die Nord Stream-Projekte entweder unterstützten oder ihnen gegenüber neutral blieben. Nach dem Krieg in der Ukraine nähern sich die regionalen Ansichten zur Energiesicherheit und insbesondere zur Versorgungssicherheit an. Was sind jedoch die energiepolitischen Auswirkungen dieses Prozesses? Welche Lehren können aus dem Nord Stream 2-Fiasko gezogen werden?

Zum Profil

Diese Studie untersucht den öffentlichen Diskurs über die Nord Stream-Projekte in drei Ländern an der Ostseeküste: Deutschland, Lettland und Finnland. Die Ex-post-Analyse der sich wandelnden Herangehensweisen an das Projekt zeigt die Komplexität der konkurrierenden Interessen und Agenden, die nun um eine Neuausrichtung ringen werden – mit allen politischen Auswirkungen auf die nationale und regionale Energiewende-Agenda.

-

PolitikwissenschaftAssociate Fellow

PolitikwissenschaftAssociate FellowNene-Lomotey Kuditchar

Studien über den afrikanischen Kontinentalismus, die üblicherweise von der heuristischen und analytischen Logik der Hierarchie dominiert werden, bezeichnen die (Nicht-)Wirkungen der Prozesse und Institutionen der afrikanischen Einheit häufig als uninspirierend, mittelmäßig oder schlichtweg gescheitert und daher nicht fortschrittlich. In diesem Zusammenhang werden afrikanische politische Akteure/Ingenieure, denen es im Allgemeinen an Selbstvertrauen, selbst definierter Rationalität, ideeller Verankerung und Einfallsreichtum mangelt, in erster Linie als periphere, handlungsunfähige, dominante Subjekte in der weltweiten Hackordnung bezeichnet. Die Dominanz der genannten Stereotypen in den epistemischen Gemeinschaften hat die Erkenntnis erschwert, dass die afrikanischen Einigungsprozesse als historisch bedingte Bemühungen um die Wiederherstellung und Verbesserung des afrikanischen Menschseins in sich selbst wertvolle und würdige natürliche Experimente sind und als solche das Potenzial haben, den akademischen Diskurs zu bereichern, die Wissensgrenzen zu erweitern und die Gestaltung innovativer Politiken zu beeinflussen. Vor diesem Hintergrund versucht dieses Projekt mit Hilfe der Heterarchie, einer im Wesentlichen nicht-hierarchischen Denkweise, die nicht-geordnete und eine Vielzahl von geordneten, koordinierten Beziehungen oder Transaktionen bevorzugt, die oft übersehenen komplexen Nuancen des afrikanischen Kontinentalismus zu erforschen. Das Projekt, das sich gedanklich an einer feierlichen und wohlwollenden Betrachtung grober Transaktionen orientiert, versucht, die (i) ideellen Strukturen, (ii) institutionellen Konfigurationen und sequenziellen Muster und (iii) (informellen) Governance-Regime des afrikanischen Kontinentalismus zu untersuchen.

Zum Profil -

MigrationAssociate Fellow

MigrationAssociate FellowGladys Dzansi

Globale Migration ist ein Phänomen, das durch ein komplexes Zusammenspiel von wirtschaftlichen, geografischen, politischen, sozialen und ökologischen Faktoren angetrieben wird. Im Jahr 2020 waren schätzungsweise 281 Millionen Menschen an der internationalen Migration beteiligt, was 3,6 % der Weltbevölkerung entspricht. Das Aufkommen der Digitalisierung und die allgegenwärtige Nutzung sozialer Medien haben die Migrationsmuster erheblich verändert und sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich gebracht. Migration bietet zwar wirtschaftliche Vorteile, birgt aber auch Risiken, da unethische Rekrutierungsnetzwerke oft schutzbedürftige Personen ausbeuten.

Zum Profil

Die Abwanderung von hochqualifizierten Fachkräften, insbesondere von Krankenschwestern, aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) in Länder mit hohem Einkommen führt zu einer ungerechten Mobilität, die die LMIC schlechter stellt. Insbesondere das International Centre on Nurse Migration (ICNM) prognostiziert bis 2030 einen erheblichen Mangel an Gesundheitsfachkräften, wobei jede achte Krankenschwester ein Migrant sein wird. Die COVID-19-Pandemie hat diesen Trend noch verschärft und noch mehr Pflegekräfte dazu veranlasst, nach Möglichkeiten im Ausland zu suchen, was oft durch den Austausch von Informationen über soziale Medien erleichtert wird. Das Ausmaß und die Auswirkungen der Digitalisierung auf dieses Phänomen sind jedoch noch unzureichend verstanden. Um diese Lücke zu schließen, schlägt dieses Forschungsprojekt eine Scoping-Überprüfung vor, die den Einfluss von sozialen Medien und digitalen Plattformen auf die Migration von Pflegekräften gründlich untersuchen wird. Dieses Forschungsprojekt soll dazu beitragen, zu verstehen, wie die Digitalisierung die Migration von Pflegekräften beeinflusst, mit dem Ziel, die Entwicklung ethischer Migrationspolitiken zu fördern und die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Diese Bemühungen sind von entscheidender Bedeutung, um das anhaltende Problem des Pflegekräftemangels anzugehen und das Wohlergehen der Gesundheitssysteme weltweit zu gewährleisten.

-

JournalismusPolitikwissenschaftAssociate Fellow

JournalismusPolitikwissenschaftAssociate FellowSzilárd Teczár

Das Forschungsprojekt von Szilárd Teczár konzentriert sich auf die Themen Transparenz und Informationszugang innerhalb der Europäischen Institutionen. Der laufende Dialog zwischen den EU-Institutionen und der ungarischen Regierung zur Rechtsstaatlichkeit wird als Fallstudie herangezogen.

Zum Profil

Da die Hauptakteure in den Rechtsstaatlichkeitsverfahren bezüglich Ungarn die Europäische Kommission und der Rat der Europäischen Union sind, wird das Projekt in erster Linie untersuchen, wie diese Institutionen die Anforderungen transparenter Entscheidungsfindung erfüllen und Anfragen zur Informationsfreiheit behandeln. Das Projekt zielt darauf ab, Praktiken bei der Offenlegung von Dokumenten und Antworten auf Anfragen zur Informationsfreiheit zu analysieren, um Erkenntnisse für Journalisten und die breite Öffentlichkeit zu generieren und die Funktionsweise des europäischen Rechtsrahmens zur Informationsfreiheit in der Praxis zu testen.

Die verschiedenen Verfahren gegen Ungarn, die auf behaupteten Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit beruhen, können tiefgreifende Auswirkungen auf die Integrität der Europäischen Union haben. Da sie mit der Auszahlung von EU-Fonds an Ungarn verbunden sind, haben diese Verfahren auch wirtschaftliche Bedeutung. Aber entspricht die Bewertung des Zustands der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn selbst den Anforderungen der Transparenz? Ist es möglich, den Austausch zwischen der ungarischen Regierung und den EU-Institutionen zu verfolgen und Informationen über die Überlegungen zu erhalten, die wichtigen politischen und rechtlichen Entscheidungen zugrunde liegen? Die Forschung von Szilárd Teczár stellt genau diese Fragen, und er strebt an, dass dieses Projekt zu einem praktischen Leitfaden für Journalisten und Personen wird, die Zugang zu Informationen der EU-Institutionen suchen.

-

PolitikwissenschaftReligionswissenschaftAssociate Fellow

PolitikwissenschaftReligionswissenschaftAssociate FellowHüseyin Çiçek

Eine Analyse der wechselseitigen Verstrickung von säkularen und religiösen politischen Diskursen der 1950er Jahre in der Türkei vor dem Hintergrund der formativen Phase des Kalten Krieges ist ein Desiderat in der deutschen Türkeiforschung, insbesondere mit Blick auf die innertürkischen Diskussionen in Wochenblättern wie AKIS, Yeni Ufuklar, Forum und Sebilürreşad. Von Beginn an setzte die Truman-Doktrin in der Auseinandersetzung mit der atheistischen UdSSR auf eine Instrumentalisierung von „Religion“ und regte so eine neue politische Konstellation in der Türkei an. Als Bündnispartner des kapitalistischen Westens geriet dort die kemalistische Einhegung des Islam unter Druck, was im Ergebnis die Entstehung eines symbiotischen Zusammenwachsens von türkischem Islam und Kemalismus ermöglichte.

Zum Profil

Das Forschungsvorhaben untersucht einschlägige kemalistisch-säkulare (AKIS, Yeni Ufuklar, Forum) und islamisch-konservative (Sebilürreşad) Wochenblätter (wie in der Grafik dargestellt), um auf diesem Wege den Wandel sowohl in den (persönlichen) Beziehungen als auch in den Argumentationen ihrer Autoren im Kontext der globalen Systemkonkurrenz der 1950er Jahre aufzuzeigen und somit zu einer produktiven neuen Schwerpunktsetzung in der Türkeiforschung beizutragen.

Im Zentrum der Analyse stehen die Allianzen religiös konservativer und säkularer Wochenblätter, die in den 1950er Jahren während des Kalten Krieges gemeinsame Codierungen politischer Zusammengehörigkeit konstruierten und somit das türkische Verständnis von Kollektiv- und Identitätsbewusstsein vor dem Hintergrund des Spannungsfelds der globalen Systemkonkurrenz neu aushandeln mussten. Erst ein solcher Forschungsfokus ermöglicht es, so eine grundlegende These des Projekts, der Dichotomie Kemalismus vs. Islamisten zu entgehen und stattdessen die Geschichte der Koalitionsbildungen und politischen Verstrickungen zu verstehen. -

Internationale BeziehungenAssociate Fellow

Internationale BeziehungenAssociate FellowKatharina McLarren

Studien zu Religion in Kriegen und Konflikten untersuchen meist das Potential der Religionen, die Situation entweder zu eskalieren oder zu befrieden. Die Rolle der Religionen auf der internationalen und transnationalen Ebene ist jedoch bislang wenig beachtet worden, wenngleich sie in internationalen Organisationen vertreten sind. So weist der Ukraine-Krieg stark divergierende Rollen der Religion seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar 2022 auf. Während Kyrill I, Patriarch der Russisch-Orthodoxen Kirche, beispielsweise der russischen Nationalgarde eine Ikone überreichte, um junge Soldaten, die das Vaterland verteidigen, zu inspirieren, kritisierte Franziskus I, Papst der Römisch-Katholischen Kirche, die Vereinten Nationen, die angesichts des Ukraine-Krieges „impotent“ seien. Allein diese zwei Beispiele deuten auf die divergierenden Ansätze hin, die Religion in Zeiten von Krieg einnehmen kann. Sie reichen von einer Legitimierung von Aggression bis hin zu einem Appell an die internationale Staatengemeinschaft, Fragen der Verantwortung und Handlungsfähigkeit zu überdenken. Mit anderen Worten: Diese Beispiele weisen auf, dass Religion die internationale Ordnung und deren Institutionen wie das Völkerrecht, Diplomatie oder Souveränität sowohl stärken als auch schwächen kann. Das erste Ziel des Projektes ist es, empirische Daten zur Positionierung von religiösen Akteuren bei Ausbruch und im Verlauf von einer Auswahl an Kriegen zu sammeln. Das zweite Ziel besteht darin, die Rolle der Religion in der internationalen, transnationalen und Weltgesellschaft theoretisch zu bearbeiten und somit die Ansätze der Englischen Schule zum Wandel von Institutionen weiter zu entwickeln.

Zum Profil -

DiplomatieAssociate Fellow

DiplomatieAssociate FellowVivek Anand

Wirtschaftliche Paradiplomatie bezieht sich auf die Verfolgung wirtschaftlicher Interessen durch subnationale Akteure wie Staaten und Städte außerhalb des Rahmens der nationalen Außenpolitik. Die Globalisierung und die Dezentralisierung der wirtschaftlichen Macht haben eine dynamische Landschaft geschaffen, in der sich diese Akteure aktiv international engagieren. Von der Förderung des Handels bis zum kulturellen Austausch, von der Klimapolitik bis zum Werben um ausländische Investitionen verfolgen subnationale Einrichtungen, einschließlich nichtstaatlicher Institutionen wie Industrie- und Handelskammern, diplomatische Ziele, die ihren besonderen Kompetenzen und Prioritäten entsprechen. Trotz des kometenhaften Aufstiegs und der zunehmenden Ausgereiftheit solcher Initiativen wird Paradiplomatie von Wissenschaftlern oft als experimentell und daher als unbedeutend angesehen. Es besteht die Notwendigkeit, über den Tellerrand der klassischen Staatskunst und der konventionellen Diplomatie hinauszublicken und die Paradiplomatie als einflussreiche Kraft in den zeitgenössischen internationalen Beziehungen anzuerkennen.

Zum Profil

Das Projekt von Herrn Anand ist ein wissenschaftliches Projekt, das die komplexe Dynamik der Paradiplomatie erforscht, um die Trends zu erkennen, die dieses Paradigma prägen, und um die besten Praktiken von subnationalen Akteuren auf der ganzen Welt ausfindig zu machen – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Auslandsvertretungen, multilaterale Vereinbarungen und Partnerschaften zwischen Staaten und Städten. Ziel des Projekts ist es, eine Vorlage zu entwickeln, mit der paradiplomatische Initiativen im Hinblick auf Zweck, Akteure, Institutionalisierungsprozesse und Auswirkungen in den Bereichen Handel, Innovation, Qualifikationsentwicklung und Nachhaltigkeit – vier Säulen, die das sozioökonomische Gefüge von Nationen unterstützen – umfassend untersucht werden können. Durch die Analyse von Fallstudien, die Untersuchung politischer Rahmenbedingungen und die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Fachleuten aus der Praxis wird diese Studie der Paradiplomatie Einblicke in die Motivationen, Strategien und Kooperationsbemühungen zwischen subnationalen Akteuren liefern.

Ziel ist es, einen nuancierten Diskurs zu führen und Politikern, Praktikern und Wissenschaftlern gleichermaßen einen umsetzbaren Fahrplan für die Nutzung des immensen Potenzials der Paradiplomatie zur Förderung des Wirtschaftswachstums, der technologischen Leistungsfähigkeit, der Entwicklung des Humankapitals und des Umweltschutzes im globalen Maßstab zu präsentieren. -

Internationale BeziehungenAssociate Fellow

Internationale BeziehungenAssociate FellowKai He

Die Welt befindet sich in einer Krise. Die russische Invasion der Ukraine Anfang 2022 stellt eine erhebliche militärische Herausforderung von einem erstarkten Russland für die etablierte internationale Ordnung des 21. Jahrhunderts dar. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas, der im Oktober 2023 begann, hat den globale Frieden und Stabilität weiter gefährdet. Trotz dieser Krisen betrachten US-amerikanische Entscheidungsträger China weiterhin als „die geopolitisch bedeutendste Herausforderung Amerikas“ im 21. Jahrhundert. Der strategische Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und China hat seit der COVID-19-Pandemie zugenommen. Die fortgesetzte Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China könnte die beiden Nationen letztendlich in die „Thukydides-Falle“ führen, einen potenziellen militärischen Konflikt zwischen der Hegemonialmacht und einer aufstrebenden Macht im internationalen System.

Zum Profil

Unter Anerkennung der inhärenten Gefahren von Kriegen oder militärischen Konflikten zwischen diesen beiden Mächten argumentiert dieses Projekt, dass Wettbewerb – sofern er effektiv gemanagt wird – nicht immer zu negativen Ergebnissen führen muss. Diese Prämisse gilt für den strategischen Wettbewerb zwischen den USA und China. Durch die systematische Untersuchung des institutionellen Wettbewerbs zwischen den USA und China in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Politik, insbesondere in der Zeit nach der globalen Finanzkrise von 2008, betont dieses Projekt die positiven Aspekte des Wettbewerbs zwischen den USA und China, eingebettet in das Konzept des institutionellen Balancings.

Diese konstruktiven Dimensionen zeigen sich als drei nicht-intendierte positive Konsequenzen aus dem Wettbewerb zwischen den USA und China: die Revitalisierung regionaler Institutionen zur Bewältigung aufkommender Herausforderungen, unerwartete Zusammenarbeit zwischen den Großmächten (den USA und China) und regionalen Akteuren, sowie die Bereitstellung öffentlicher Güter durch sowohl die USA als auch China. Diese unbeabsichtigten Vorteile aus dem Wettbewerb zwischen den USA und China haben das Potenzial die regionale Stabilität zu stärken und einen friedlicheren Übergang der internationalen Ordnung im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus zu fördern. Im Wesentlichen erleben wir eine neuartige Form des Übergangs der internationalen Ordnung, bei der der institutionelle Wettbewerb zwischen Staaten zum Frieden während der Übergangsphase der internationalen Ordnung beiträgt.